Dalle sconfitte di questi giorni comprendiamo come sia necessario difendere e sostenere "la scomoda e pericolosa categoria degli onesti"

La sconfitta. Domenica scorsa abbiamo assistito allo svolgimento del referendum "sulle trivelle", conclusosi amaramente per noi associazioni e per i milioni di cittadini che lo hanno appassionatamente appoggiato mettendo in pratica il diritto-dovere del voto, diritto conquistato e sancito dalla nostra Carta Costituzionale.

La sconfitta. Domenica scorsa abbiamo assistito allo svolgimento del referendum "sulle trivelle", conclusosi amaramente per noi associazioni e per i milioni di cittadini che lo hanno appassionatamente appoggiato mettendo in pratica il diritto-dovere del voto, diritto conquistato e sancito dalla nostra Carta Costituzionale.

La sconfitta. Di ieri la notizia che il Comune di Brescello, nella ricca e "rossa"(?) Emilia Romagna, è stato sciolto per infiltrazione mafiosa (leggi qui): una mafia che in pochi hanno denunciato mentre in molti -"la politica" e gran parte della cosiddetta "società civile" e imprenditoriale di quella terra , l'Emilia- hanno fatto finta di non vedere e di non riconoscere.

Entrambe le situazioni mostrano ancora una volta, a nostro parere, come il modo più subdolo per minare le fondamenta della Democrazia sia non tanto quello di impedire o negare al popolo lo svolgimento di momenti fondamentale del sistema democratico -il voto, la partecipazione alla "cosa publica"- quanto quello di instillare il pensiero che quelle cose -votare, partecipare- non servano sostanzialmente a nulla. Salvo poi lamentarsi e tacciare di qualunquismo la disaffezione crescente a quei momenti, la vulgata del "tanto son tutti uguali...tanto non cambia mai niente...pecunia non olet" e "gli affari" prima di tutto...".

La mancata partecipazione al referendum sull'ambiente, le tante inchieste che quotidianamente svelano nel nostro Paese la presenza di mafie e "pensiero mafioso" ( l'intreccio perverso di "mala-politica" e mafie" , corruzione, conflitto di interessi,) in molti ci si attenderebbe una reazione concreta della cosiddetta "società civile" a quei fatti; una reazione capace di suscitare indignazione e impegno tali da costruire una nuova "resistenza", una maggiore partecipazione popolare alla difesa del "bene comune". Anche perchè a godere della disaffezione e del declino della "partecipazione" ( "causa ed effetto" degli episodi sopra citati) sembrano essere proprio coloro che dall'esercizio della "politica del potere" (ben differente dalle "politica del servizio") traggono vantaggi per sè e per i gruppi a cui fanno riferimento: quelle che oggi indichiamo caste-cricche-cosche e che le inchieste giudiziarie ( solo quelle ahinoi!) portano alla luce quotidianamente in Italia.

Sembra di essere giunti all'ultimo episodio di una trama nefasta che ha origini lontane e che sentinelle inascoltate avevano denunciato già decenni orsono, a cavallo fra gli anni '70 e 80 dello scorso secolo. Fra quelle sentinelle potremmo citare Peppino Impastato e i siciliani onesti quando rivelano "gli affari (il)leciti" della mafia imprenditoriale; il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale nell'ultima intervista rilasciata a Giorgio Bocca ( 10 agosto 1982), "rivela" tutto quello che c'era e c'è da capire delle mafie del loro rapporto col potere politico ed economico.

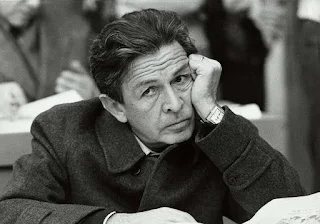

Per il tema che trattiamo ora, sentinella inascoltata fu Enrico Berlinguer, col suo vano tentativo di porre "la questione morale" nell'ambito della politica partitica italiana denunciando, ancora una volta con una intervista rilasciata a Eugenio Scalfari il 27 luglio 1981, cosa erano diventati i partiti e la società italiana: soggetti "poco civili" che si scambiano "favori" deprecabili: "(...) I partiti di oggi sono soprattutto macchina di potere e di

clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune (...)molti italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e delle loro correnti) o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più.(...)". ( leggi qui l'intervita di E. Berlinguer).

La sconfitta. Domenica scorsa abbiamo assistito allo svolgimento del referendum "sulle trivelle", conclusosi amaramente per noi associazioni e per i milioni di cittadini che lo hanno appassionatamente appoggiato mettendo in pratica il diritto-dovere del voto, diritto conquistato e sancito dalla nostra Carta Costituzionale.

La sconfitta. Domenica scorsa abbiamo assistito allo svolgimento del referendum "sulle trivelle", conclusosi amaramente per noi associazioni e per i milioni di cittadini che lo hanno appassionatamente appoggiato mettendo in pratica il diritto-dovere del voto, diritto conquistato e sancito dalla nostra Carta Costituzionale. La sconfitta. Di ieri la notizia che il Comune di Brescello, nella ricca e "rossa"(?) Emilia Romagna, è stato sciolto per infiltrazione mafiosa (leggi qui): una mafia che in pochi hanno denunciato mentre in molti -"la politica" e gran parte della cosiddetta "società civile" e imprenditoriale di quella terra , l'Emilia- hanno fatto finta di non vedere e di non riconoscere.

Entrambe le situazioni mostrano ancora una volta, a nostro parere, come il modo più subdolo per minare le fondamenta della Democrazia sia non tanto quello di impedire o negare al popolo lo svolgimento di momenti fondamentale del sistema democratico -il voto, la partecipazione alla "cosa publica"- quanto quello di instillare il pensiero che quelle cose -votare, partecipare- non servano sostanzialmente a nulla. Salvo poi lamentarsi e tacciare di qualunquismo la disaffezione crescente a quei momenti, la vulgata del "tanto son tutti uguali...tanto non cambia mai niente...pecunia non olet" e "gli affari" prima di tutto...".

La mancata partecipazione al referendum sull'ambiente, le tante inchieste che quotidianamente svelano nel nostro Paese la presenza di mafie e "pensiero mafioso" ( l'intreccio perverso di "mala-politica" e mafie" , corruzione, conflitto di interessi,) in molti ci si attenderebbe una reazione concreta della cosiddetta "società civile" a quei fatti; una reazione capace di suscitare indignazione e impegno tali da costruire una nuova "resistenza", una maggiore partecipazione popolare alla difesa del "bene comune". Anche perchè a godere della disaffezione e del declino della "partecipazione" ( "causa ed effetto" degli episodi sopra citati) sembrano essere proprio coloro che dall'esercizio della "politica del potere" (ben differente dalle "politica del servizio") traggono vantaggi per sè e per i gruppi a cui fanno riferimento: quelle che oggi indichiamo caste-cricche-cosche e che le inchieste giudiziarie ( solo quelle ahinoi!) portano alla luce quotidianamente in Italia.

La denuncia e la resistenza

Il disinteresse verso la cosa pubblica, l'avversione alla partecipazione concreta e attiva della vita delle comunità, non pare tuttavia essere solo un atteggiamento di mero qualunquismo. Sembra piuttosto anche il frutto di vicende storiche ci hanno mostrano una tale involuzione morale della politica partitica da far dire amaramente al sen. Elvio Fassone, nostro concittadino: “(…) La classe politica non è mai all’altezza. Purtroppo la politica non riesce ad attrarre chi dovrebbe". (leggi qui il nostro articolo)”.

Per il tema che trattiamo ora, sentinella inascoltata fu Enrico Berlinguer, col suo vano tentativo di porre "la questione morale" nell'ambito della politica partitica italiana denunciando, ancora una volta con una intervista rilasciata a Eugenio Scalfari il 27 luglio 1981, cosa erano diventati i partiti e la società italiana: soggetti "poco civili" che si scambiano "favori" deprecabili: "(...) I partiti di oggi sono soprattutto macchina di potere e di

clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune (...)molti italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e delle loro correnti) o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più.(...)". ( leggi qui l'intervita di E. Berlinguer).

La pericolosa categoria degli onesti

Oggi, fra le altre, vogliamo ricordare un'altra "sentinella inascoltata: Italo Calvino.

Pochi giorni orsono,nel suo articolo "La democrazia senza morale"( leggi qui) , Stefano Rodotà cita uno scritto di Italo Calvino pubblicato da La repubblica il 15 marzo 1980. In quello scritto Calvino svela quello che già era evidente ad occhi attenti e onesti. Gli scandali conclamati della prima e della seconda repubblica erano di là da venire, la presenza soffocante delle mafie era realtà taciuta, ma ad occhi attenti e onesti tutto era già chiaro.

Ed è chiaro, secondo Calvino, perchè "la scomoda e pericolosa categoria degli onesti" deve trovare quotidianamente ragione e forza di esistere: perchè in un paese di corrotti, la resistenza degli onesti "(...) avrebbe finito per significare qualcosa d’essenziale per tutti, per essere immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è stato ancora detto e ancora non sappiamo cos’è."

Pochi giorni orsono,nel suo articolo "La democrazia senza morale"( leggi qui) , Stefano Rodotà cita uno scritto di Italo Calvino pubblicato da La repubblica il 15 marzo 1980. In quello scritto Calvino svela quello che già era evidente ad occhi attenti e onesti. Gli scandali conclamati della prima e della seconda repubblica erano di là da venire, la presenza soffocante delle mafie era realtà taciuta, ma ad occhi attenti e onesti tutto era già chiaro.

Ed è chiaro, secondo Calvino, perchè "la scomoda e pericolosa categoria degli onesti" deve trovare quotidianamente ragione e forza di esistere: perchè in un paese di corrotti, la resistenza degli onesti "(...) avrebbe finito per significare qualcosa d’essenziale per tutti, per essere immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è stato ancora detto e ancora non sappiamo cos’è."

Italo

Calvino

“ Apologo

sull’onestà nel paese dei corrotti

“

(La Repubblica, 15 marzo 1980)

(La Repubblica, 15 marzo 1980)

Non

che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato

su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo

sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva

bisogno di mezzi finanziari smisurati (ne

aveva bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi

non si è più capaci di concepire la vita in altro modo) e

questi mezzi si potevano avere solo illecitamente cioè chiedendoli a

chi li aveva, in cambio di favori illeciti.

Ossia, chi poteva dar

soldi in cambio di favori in genere già aveva fatto questi soldi

mediante favori ottenuti in precedenza; per cui ne risultava un

sistema economico in qualche modo circolare e non privo d’una sua

armonia.

Nel

finanziarsi per via illecita, ogni centro di potere non era sfiorato

da alcun senso di colpa,

perché per la propria

morale interna ciò che era fatto nell’interesse del gruppo era

lecito; anzi,

benemerito: in quanto

ogni gruppo identificava il proprio potere col bene comune;

l’illegalità formale quindi non escludeva una superiore legalità

sostanziale. Vero è che in

ogni transizione illecita a favore di entità collettive è usanza

che una quota parte resti in mano di singoli individui,

come equa ricompensa delle indispensabili prestazioni di

procacciamento e mediazione: quindi l’illecito, che per la morale

interna del gruppo era lecito, portava con se una frangia di illecito

anche per quella morale. Ma a guardar bene il

privato che si trovava a intascare la sua tangente individuale sulla

tangente collettiva, era sicuro d’aver fatto agire il proprio

tornaconto individuale in favore del tornaconto collettivo,

cioè poteva senza

ipocrisia convincersi che la sua condotta era non solo lecita ma

benemerita.

Il

paese aveva nello

stesso tempo anche un dispendioso bilancio ufficiale alimentato dalle

imposte su ogni attività lecita, e finanziava

-lecitamente- tutti coloro che, lecitamente o illecitamente,

riuscivano a farsi finanziare. Perché

in quel paese dove nessuno era disposto non diciamo a fare bancarotta

ma neppure a rimetterci di suo ( e non si vede in nome di che cosa si

sarebbe potuto pretendere che qualcuno ci rimettesse) la

finanza pubblica serviva a integrare lecitamente, in nome del bene

comune, i disavanzi delle attività che sempre in nome del bene

comune s’erano distinte per via illecita.

La

riscossione delle tasse,

che in altre epoche e civiltà poteva ambire di far leva sul dovere

civico, qui ritornava

alla sua schietta sostanza d’atto di forza (

così come in certe

località all’esazione da parte dello stato s’aggiungeva quella

d’organizzazioni gangsteristiche o mafiose,

atto di forza cui il

contribuente sottostava per

evitare guai maggiori pur

provando, anziché il

sollievo della coscienza a posto, la

sensazione sgradevole d’una complicità passiva con la cattiva

amministrazione della cosa pubblica e con il privilegio delle

attività illecite, normalmente esentate da ogni imposta.

Di

tanto in tanto, quando meno ce lo si aspettava, un tribunale decideva

d’applicare le leggi, provocando piccoli terremoti in qualche

centro di potere e anche arresti di persone che avevano avuto fino a

allora le loro ragioni per considerarsi impunibili.

In quei casi il

sentimento dominante,

anziché la soddisfazione per la rivincita della giustizia, era

il sospetto che si trattasse d’un regolamento di conti d’un

centro di potere contro un altro centro di potere.

Cosicché era difficile stabilire se le leggi fossero usabili ormai

soltanto come armi tattiche e strategiche nelle battaglie intestine

tra interessi illeciti, oppure se i tribunali per legittimare i loro

compiti istituzionali dovessero accreditare l’idea che anche loro

erano dei centri di potere e d’interessi illeciti come tutti gli

altri.

Naturalmente

una tale situazione era propizia anche per le associazioni a

delinquere di tipo tradizionale

che coi

sequestri di persona e gli svaligiamenti di banche ( e tante altre

attività più modeste fino allo scippo in motoretta) s’inserivano

come un elemento d’imprevedibilità nella giostra dei miliardi,

facendone deviare il flusso verso percorsi sotterranei,

da cui prima o poi

certo riemergevano in mille forme inaspettate di finanza lecita o

illecita.

In

opposizione al sistema guadagnavano terreno le organizzazioni del

terrore che, usando

quegli stessi metodi di finanziamento della tradizione fuorilegge, e

con un ben dosato stillicidio d’ammazzamenti distribuiti tra tutte

le categorie di cittadini, illustri e oscuri, si proponevano come

l’unica alternativa globale al sistema. Ma

il loro vero effetto sul sistema era quello di rafforzarlo fino a

diventarne il puntello indispensabile, confermandone la convinzione

d’essere il migliore sistema possibile e di non dover cambiare in

nulla. Così tutte le

forme d’illecito, da quelle più sornione a quelle più feroci si

saldavano in un sistema che aveva una sua stabilità e compattezza e

coerenza e nel quale moltissime persone potevano trovare il loro

vantaggio pratico senza perdere il vantaggio morale di sentirsi con

la coscienza a posto.

Gli onesti

Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici, gli abitanti di quel paese, non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire: gli onesti. Erano costoro onesti non per qualche speciale ragione ( non potevano richiamarsi a grandi principi, né patriottici né sociali né religiosi, che non avevano più corso), erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso. Insomma non potevano farci niente se erano così, se le cose che stavano loro a cuore non erano direttamente valutabili in denaro, se la loro testa funzionava sempre in base a quei vieti meccanismi che collegano il guadagno col lavoro, la stima al merito, la soddisfazione propria alla soddisfazione d’altre persone. In quel paese di gente che si sentiva sempre con la coscienza a posto loro erano i soli a farsi sempre degli scrupoli, a chiedersi ogni momento cosa avrebbero dovuto fare. Sapevano che fare la morale agli altri, indignarsi, predicare la virtù sono cose che trovano troppo facilmente l’approvazione di tutti, in buona o in malafede.

Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici, gli abitanti di quel paese, non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire: gli onesti. Erano costoro onesti non per qualche speciale ragione ( non potevano richiamarsi a grandi principi, né patriottici né sociali né religiosi, che non avevano più corso), erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso. Insomma non potevano farci niente se erano così, se le cose che stavano loro a cuore non erano direttamente valutabili in denaro, se la loro testa funzionava sempre in base a quei vieti meccanismi che collegano il guadagno col lavoro, la stima al merito, la soddisfazione propria alla soddisfazione d’altre persone. In quel paese di gente che si sentiva sempre con la coscienza a posto loro erano i soli a farsi sempre degli scrupoli, a chiedersi ogni momento cosa avrebbero dovuto fare. Sapevano che fare la morale agli altri, indignarsi, predicare la virtù sono cose che trovano troppo facilmente l’approvazione di tutti, in buona o in malafede.

Il

potere non lo trovavano abbastanza interessante per sognarlo per sé

(almeno quel potere

che interessava agli altri); non si facevano illusioni che in altri

paesi non ci fossero le stesse magagne, anche se tenute più

nascoste; in una società migliore non speravano perché sapevano che

il peggio è sempre più probabile.

Dovevano

rassegnarsi all’estinzione? No,

la loro consolazione

era pensare che così

come in margine a tutte le società durante millenni s’era

perpetuata una controsocietà di malandrini,

di tagliaborse, di ladruncoli, di gabbamondo, una controsocietà che

non aveva mai avuto nessuna pretesa di diventare la società , ma

solo di sopravvivere nelle pieghe della società dominante e

affermare il proprio modo d’esistere a dispetto dei principi

consacrati, e per questo aveva dato di sé ( almeno se vista non

troppo da vicino) un’immagine libera e vitale, così

la contro-società degli onesti forse sarebbe riuscita a persistere

ancora per secoli, in margine al costume corrente,

senza altra pretesa che di vivere la propria diversità , di sentirsi

dissimile da tutto il resto, e

a questo modo magari avrebbe finito per significare qualcosa

d’essenziale per tutti, per essere immagine di qualcosa che le

parole non sanno più dire, di qualcosa che non è stato ancora detto

e ancora non sappiamo cos’è. "

Italo Calvino