L'assassinio di Piersanti Mattarella venne compiuto il 6 gennaio del 1980, mentre la famiglia Mattarella si stava recando ad assistere alla messa festiva.

La sera del 5 gennaio 1984 Giuseppe Fava -detto Pippo-veniva massacrato a Catania da due killer del clan della famiglia Santapaola .

Così si può leggere su Wikipedia alla voce che lo riguarda: "Pippo Fava è stato è stato uno scrittore, giornalista, drammaturgo, saggista e sceneggiatore (...) direttore responsabile del Giornale del Sud e fondatore de I Siciliani, giornale "antimafia" in Sicilia(...) il secondo intellettuale a essere ucciso da cosa nostra dopo Peppino Impastato (9 maggio 1978)."

Cosa voglia dire essere intellettuale in Sicilia, intellettuale e siciliano come Peppino Impastato, cosa significa dirigere un giornale antimafia ( non l'antimafia "da palcoscenico" -quella di coloro che indossano la maschera dell'impegno sulle ribalte della politica e della cosiddetta società civile- nè quella dei "professionisti dell'antimafia"-quella delle carriere politiche o professionali costruite sul tema-mafie) lo si comprende quando si pensa che Giuseppe Fava fu fra i primi a parlare del “terzo livello del potere mafioso”: l'intreccio perverso, le relazioni indicibili, che le mafie riescono a intessere nelle varie componenti delle comunità, l'utilizzo degradato del "potere politico" e il conseguente intreccio tra politica, mafia e Stato.

Intervistato da Enzo Biagi il 28 dicembre 1983, fra le altre cose, Fava pronunciò parole "eretiche": «(...) Mi rendo conto che c'è un'enorme confusione sul problema della mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione. Non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità, che credo abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il fenomeno della mafia è molto più tragico ed importante (...) ».

In quella intervista, da intellettuale Fava sottolineò l'importanza della memoria, della conoscenza, ricordando gli eroi dimenticati della lotta secolare che i siciliani, a loro modo, combattono contro la mafia. "Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi(...)". Ricordò uno di quegli eroi dimeticati, Placido Rizzotto :"un sindacalista "pazzo", pazzo alla maniera nobile del termine, (...) che si illudeva di poter redimere i poveri di Corleone e come un pazzo andava all'occupazione delle terre(...), un pazzo che gettava il seme della rivolta in una terra, in un territorio, tradizionalmente dominato dalla mafia", "Fava ricordò come "(...) tutti gli uomini che sono caduti negli ultimi tre o quattro anni sono tutti siciliani, gli eroi della lotta contro la mafia sono tutti siciliani, con l'esclusione di Carlo Alberto Dalla Chiesa il quale, tutto sommato, era anche lui un "siciliano" perchè era stato a comandare i carabinieri di Palermo per tanto tempo(...)".

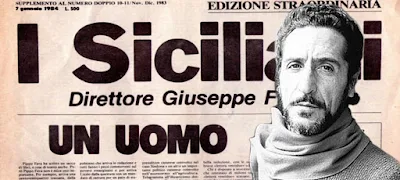

Giuseppe Fava conduceva la sua battaglia culturale contro la mafia, cosa nostra da intellettuale, da giornalista. Nel suo ultimo intervento nelle vesti di direttore de Il Giornale del Sud, Egli descrive precisamente quali sono le fondamenta, le radici, su cui deve poggiare a suo parere un "giornale". Il titolo di quell'articolo era: "Lo spirito di un Giornale". Il giorno dopo la pubblicazione di quell'articolo Fava sarebbe stato licenziato. All'inizio del 1983, insieme ad altri, Fava fonderà a Catania il giornale "I Siciliani", un foglio che si contraddistinguerà per l'analisi e il contrasto culturale al fenomeno mafioso.

Riportiamo uno stralcio de "Lo spirito di un Giornale":

"(...) Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta le forze dell’ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Se un giornale non è capace di questo, si fa carico anche di vite umane. Persone uccise in sparatorie che si sarebbero potute evitare se la pubblica verità avesse ricacciato indietro i criminali: ragazzi stroncati da overdose di droga che non sarebbe mai arrivata nelle loro mani se la pubblica verità avesse denunciato l’infame mercato, ammalati che non sarebbero periti se la pubblica verità avesse reso più tempestivo il loro ricovero.

Un giornalista incapace – per vigliaccheria o calcolo – della verità si porta sulla coscienza tutti i dolori umani che avrebbe potuto evitare, e le sofferenze. le sopraffazioni. le corruzioni, le violenze che non è stato capace di combattere. Il suo stesso fallimento! Ecco lo spirito politico del Giornale del Sud è questo! La verità! Dove c’è verità, si può realizzare giustizia e difendere la libertà!

Se l’Europa degli anni trenta-quaranta non avesse avuto paura di affrontare Hitler fin dalla prima sfida di violenza, non ci sarebbe stata la strage della seconda guerra mondiale, decine di milioni di uomini non sarebbero caduti per riconquistare una libertà che altri, prima di loro, avevano ceduto per vigliaccheria. E’ una regola morale che si applica alla vita dei popoli e a quella degli individui. A coloro che stavano intanati, senza il coraggio di impedire la sopraffazione e la violenza, qualcuno disse: “Il giorno in cui toccherà a voi non riuscirete più a fuggire, nè la vostra voce sarà così alta che qualcuno possa venire a salvarvi!”